Earthink株式会社(兵庫県三田市)の採用関連・業務関連のブログ

件数:242件

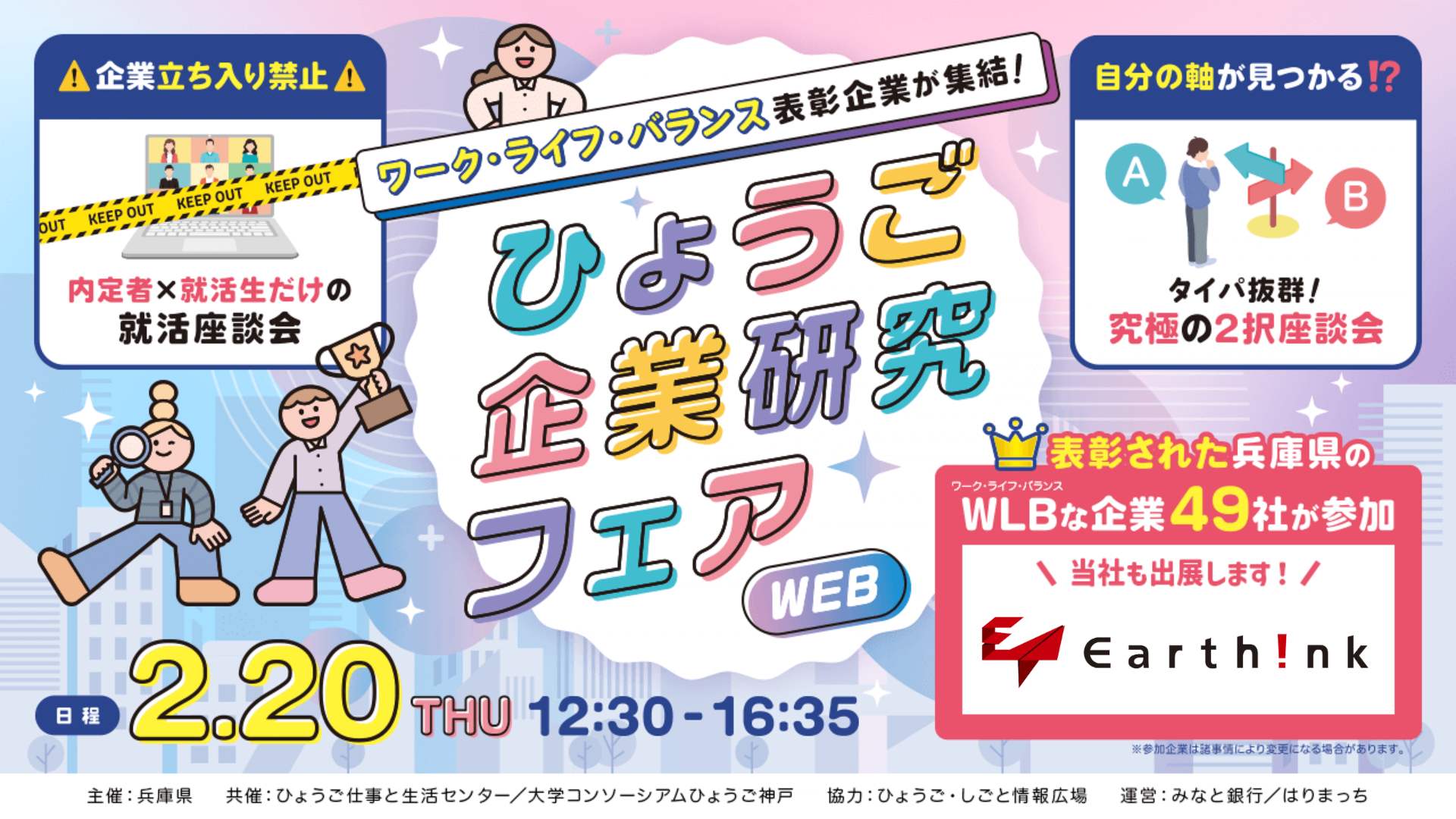

企業研究フェアに参加します!

こんにちは!

Earthink採用担当です!

2月20日(木)オンラインでおこなわれる

ひょうごWEB企業研究フェアに「WLB(ワークライフバランス)な企業」として弊社も出展します!

49社の兵庫県のワークライフバランス表彰企業が集結したイベントになっています♪

イベント詳細

〈日程〉

2025年2月20日(木)12:30-16:35

・12:30-12:50

「企業立ち入り禁止!就活座談会」

学生だけの空間で内定者に気になる就活のアレコレを質問!

・13:00-14:45

「タイパ抜群!企業による究極の2択座談会」

〜参加すれば自分の軸が定まること間違いなし〜

究極の2択質問に企業担当者が回答!1ターン20分でサクサク企業を知ろう!

・15:00-16:30

「企業説明会」

早期選考情報やココでしか得られない話が聞けるかも!?

お会いできるのを楽しみにしています

〇詳細情報はコチラ👇

https://job.hari-match.com/wlb0220/

全学年対象ですのでぜひご参加ください♪

心と体を癒す緑の魔法 〜 抹茶とL-テアニンが織りなす至福の健康効果

皆様こんにちは!

先日、新幹線で九州に行ったのですが、座っていた座席の前も後ろも外国人旅行客でした。日本に関心をもって来てくださる海外の方がたくさんいらっしゃってうれしいことですね。その観光客の方が手に抹茶のドリンクを持っていらっしゃいました。

私は日本の有機抹茶を海外の企業様に卸すお仕事をしておりますが、実に様々な国の方からお問い合わせをいただいていて、世界的な抹茶の人気を肌で感じています。

抹茶はただおいしいだけでなく、健康効果も素晴らしいので、そのことをすこしブログに書いてみました。

抹茶の伝統

抹茶は、特別に栽培された緑茶の葉を細かく粉末にしたもので、何世紀にもわたって日本文化の礎となってきました。

その中心となるのが、心身両面に独特の効果をもたらすアミノ酸、L-テアニンです。

L-テアニンとカフェインの相乗効果

L-テアニンはカフェインと相乗的に作用し、多くの人が「穏やかな覚醒状態」と呼ぶ状態を生み出します。

コーヒーで感じるような落ち着きのなさとは異なり、抹茶は持続的なエネルギーと精神的な明晰さをもたらします。

これは、L-テアニンが瞑想時のような脳のアルファ波の産生を促進するためです。

その結果、不安や急激な効果の低下なしに、集中力が高まります。

抹茶の栄養価の特徴

抹茶が普通の緑茶と異なるのは、栄養価が濃縮されていることです。

抹茶を飲むとき、茶葉全体を摂取することになり、単に浸出液を飲むだけではありません。

これは、通常の緑茶と比べて最大3倍のL-テアニンを摂取できることを意味し、同時にEGCG(エピガロカテキンガレート)などのカテキン類を中心とした強力な抗酸化物質も豊富に含まれています。

抗酸化物質の健康効果

これらの抗酸化物質は体内で活発に働き、フリーラジカルと戦い、さまざまな慢性疾患のリスクを低減する可能性があります。

研究によると、定期的な抹茶摂取は心臓の健康をサポートし、代謝を促進し、健康的な血糖値の維持に役立つ可能性があります。

L-テアニンと抗酸化物質の組み合わせは、免疫機能もサポートし、炎症を軽減する可能性もあります。

メンタルヘルスへの効果

身体的な利点を超えて、抹茶はメンタルヘルスの強力な味方となります。

L-テアニンはストレスや不安レベルを低減し、記憶力と認知機能を向上させることが示されています。

抹茶を準備する儀式そのものが、私たちの忙しい生活の中で穏やかな時間を提供する、マインドフルな実践となります。

総合的な健康効果

健康の最適化を目指す人々にとって、抹茶は自然で、何世紀にもわたって試されてきた解決策を提供します。

L-テアニン、抗酸化物質、その他の有益な化合物のユニークな組み合わせは、単なる流行の飲み物以上のものとなり、心身両面をサポートする総合的な健康強壮剤となります。

集中力を高めたい、エネルギーを向上させたい、または単に抗酸化物質を食事に加えたいと考えている方にとって、毎日の一杯の抹茶がまさに必要なものかもしれません。

品質は重要!

最高の効果と最も心地よい味わいを得るためには、高品質な ceremonial grade(ceremonial grade:茶道用)の抹茶を選ぶことを忘れないでください。

鮮やかな緑色とまろやかな旨味は、L-テアニンやその他の有益な成分が豊富な抹茶の指標となります。

いかがでしたか?

抹茶は栄養豊富なうえ、茶葉を丸ごと体に取り入れられるので栄養摂取に無駄がありません。

リラックス効果を高めるためだけにも抹茶を飲む効果は期待できそうですね!

Earthink株式会社では日本の高品質なお茶を海外に輸出しています。

これまで、アメリカ、カナダ、パキスタン、カタール、ウクライナ、リトアニア、ギリシャなど様々な国への輸出実績がございます。

弊社を通じて海外にお茶を輸出したいとお考えの茶農家様、ぜひとも一度お声をおかけください!

海外BtoB担当 米田(こめだ)まで

SDGsインターン最終日

こんにちは!

昨年12月から開催していたSDGsインターンが終了しました!

最終日の様子をご紹介します♪

午前中は発表内容をブラッシュアップ

午後の発表に向けて、最後の作業時間でした!

最終日を迎える前に、zoomでの進捗報告を行ないましたが

そこからさらにしっかりと内容を固められていましたよ♪

午後からは発表会

SDGsに関する商品やサービスについて、ひとり15分程度で発表していただきました!

今までにない新しいアイデアもあり、聞いていてとてもおもしろかったです!

期間中は3C分析で強みを考えたり、すでにある商品やサービスとの差別化を考えたりするという点で

苦戦している場面も見られましたが

最終日にはしっかりとまとめてきてくれていました(*^^*)

発表後は学生さん同士で感想を言ったり質問をし合ったり

社長・社員からフィードバックもしましたよ♪

社長からステップアップセミナーも開催しました!

今後について

今後も多くの学生さんに楽しんでいただけるインターンを開催していきます!

ブログやSNSでお知らせしますので、ぜひ注目してみていただけると嬉しいです👀

そしていよいよ26卒学生さん向け採用活動が始まろうとしています!

みなさまにお会いできるのを楽しみにしています♪

〇Earthink インスタグラム〇

https://www.instagram.com/earthinkcorp/

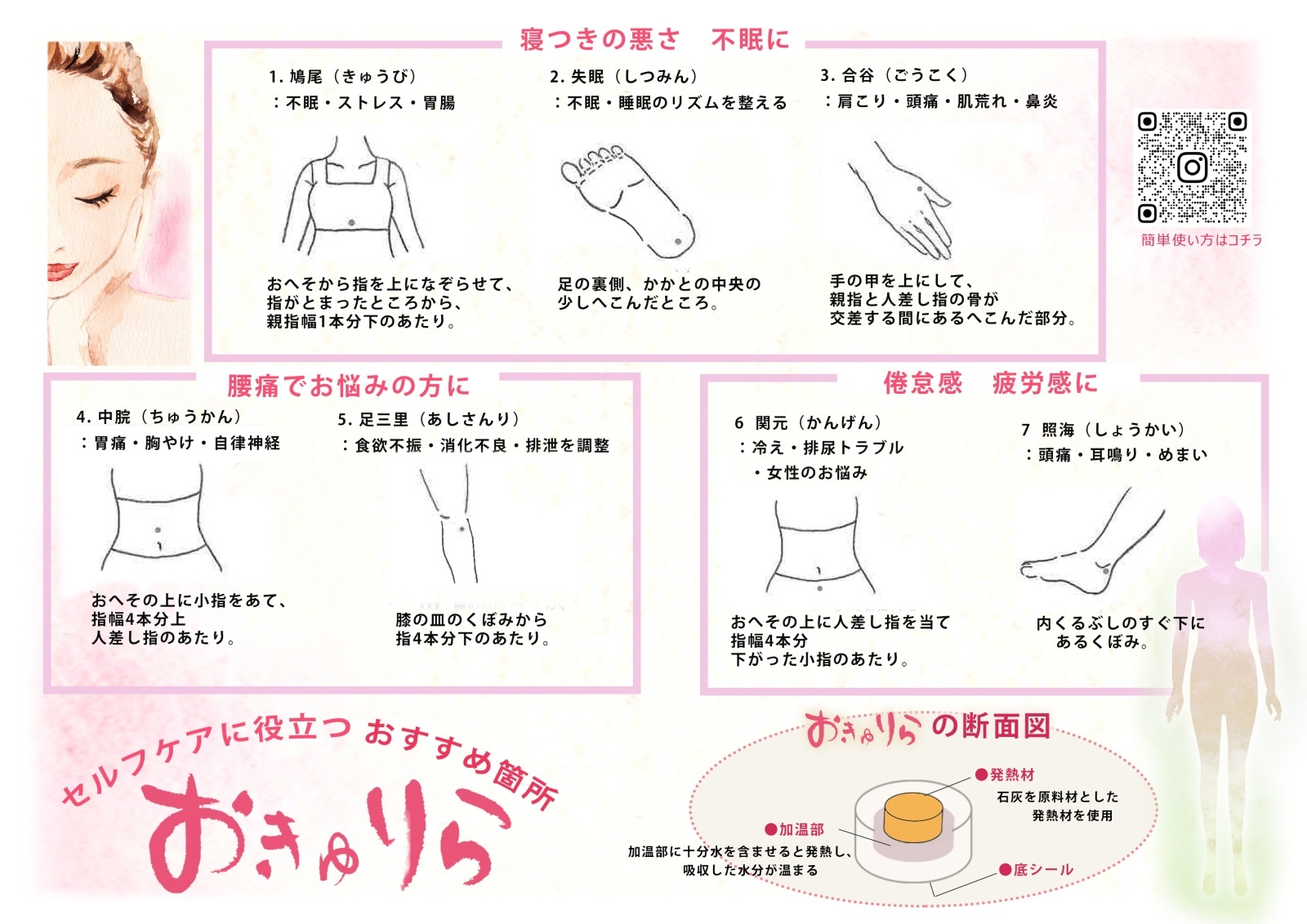

WHOも認める体にあるツボの効果

「ツボ」は一般に、人体に存在する特定の点を指し、鍼灸やマッサージ、気功などで用いられるものです。

ツボは経穴(けいけつ)とも呼ばれ、東洋医学では、気(エネルギー)が通る経路である経絡(けいらく)に沿って配置されていると考えられています。

ツボの刺激は、次のような目的で行われます:

健康の促進:気や血液の循環を良くするため。

症状の緩和:例えば、頭痛や肩こり、ストレス、消化不良などに対応する。

リラクゼーション:心身のリラックスを促す。

病気予防:免疫力を高めると言われています。

有名なツボの例

・合谷(ごうこく):手の甲、親指と人差し指の付け根にあるツボで、頭痛や肩こりの緩和に役立つとされます。

・足三里(あしさんり):膝の外側にあるツボで、胃腸の働きを助けると言われています。

・百会(ひゃくえ):頭頂部にあり、精神を落ち着ける効果があるとされています。

世界保健機関(WHO)は、鍼灸(針や灸を用いた治療法)の有効性に関する報告を行い、特定の症状や病気に対する効果を認めています。

ツボは鍼灸で刺激される重要なポイントであるため、間接的にその存在と効果が認められた形といえます。

WHOによる鍼灸の評価

WHOは1991年に「標準経穴部位(ツボの位置)」を定義するガイドラインを発行し、361の主要なツボの位置を公式に認定しました。

また、2002年には鍼灸が有効であるとされる疾患・症状リストを公開しています。

この中には、以下のようなものが含まれています:

効果が明確または有効性が示唆されている症状や病気:

頭痛(片頭痛を含む)

関節炎や腰痛

アレルギー性鼻炎

神経痛や筋肉痛

鍼灸の適応が可能とされる症状や病気:

不眠症

ストレス関連障害

消化器疾患(胃痛や便秘など)

月経痛や更年期症状

ツボの効果についての具体的な科学的知見

近年の研究では、ツボの刺激が以下のような効果をもたらす可能性が示されています:

神経系の調整:

ツボ刺激が中枢神経系に影響を与え、痛みを軽減する作用があるとされます。

血液循環の改善:

ツボを押すことで局所的な血流が増加する。

内分泌系の調整:

ツボ刺激によってホルモン分泌のバランスが整えられる可能性がある。

※但し、WHOの立場では、ツボを含む鍼灸療法が科学的に裏付けられた効果を持つ一方で、適切な施術者による安全な実施が重要であるとされています。

また、全ての疾患に万能ではないことも認識されています。

ツボとお灸の関連効果

灸(きゅう)とツボ(経穴)は密接に関連しており、東洋医学では灸を用いて特定のツボを刺激することで健康促進や病気の治療を目指します。

灸は、乾燥したヨモギの葉(艾・もぐさ)を用いてツボを温熱で刺激する療法であり、「温灸」とも呼ばれます。

灸とツボの関連効果

血行促進

灸の温熱がツボを通じて血流を改善し、体内の「気血(きけつ)」の循環を促進します。

これにより、冷え性や肩こり、腰痛などの症状が緩和されます。

免疫力向上

温熱刺激により体内の免疫機能が活性化されると考えられています。風邪予防や体調管理に有効です。

一部の研究では、灸が白血球の働きを高める効果があると示唆されています。

痛みの軽減

ツボに灸を行うと、神経系が刺激され、エンドルフィン(鎮痛効果を持つホルモン)の分泌が促進されます。

筋肉痛や神経痛、慢性的な痛みに対して効果があると言われています。

自律神経の調整

灸を特定のツボに用いることで、自律神経のバランスが整えられ、ストレスや不眠症の改善に役立ちます。

内臓機能の改善

ツボと内臓の関連性を活かし、消化器系や呼吸器系の不調を和らげる効果があります。

例えば、胃痛や便秘に効くツボを灸で温めることが一般的です。

代表的なツボと灸の効果

足三里(あしさんり):

位置:膝の外側下部

効果:胃腸の調子を整え、疲労回復や免疫力向上に効果的。

灸療法:慢性疲労や食欲不振の際によく用いられます。

関元(かんげん):

位置:おへそから指4本分下

効果:冷え性や月経痛、下腹部の不調に対応。

灸療法:下腹部の冷えを取り、内臓の働きを活性化。

三陰交(さんいんこう):

位置:内くるぶしから指4本分上の脚の内側

効果:生理痛や更年期障害、冷え性の改善に有効。

灸療法:女性の健康維持によく使われます。

百会(ひゃくえ):

位置:頭頂部

効果:ストレス軽減、頭痛緩和、自律神経の調整。

灸療法:精神的な緊張を和らげるために使用。

注意点

適切な施術者:灸を行う際には、経験豊富な専門家に相談することが大切です。

やけどのリスク:灸の温度が高すぎるとやけどをする恐れがありますので注意してください。

健康状態の確認:妊娠中や持病がある場合は、灸を行う前に医師に相談することが推奨されます。

灸とツボの活用は、正しく行えば安全で効果的な健康維持法となります。

お知らせ

只今 弊社では、火を使わないお手軽なお灸

おきゅりらを、マクアケにて販売中!

いつでもどこでもお手軽に!をテーマに誕生したおきゅりら

ツボマップ スポイド ケアに全て揃ったおきゅりら

人ももちろん、ペットのケアにも最適なおきゅりら健康法をぜひライフスタイルに取り入れてみてはいかがでしょうか?

https://www.makuake.com/project/fluffi/

あけましておめでとうございます!スタッフのKです!

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

皆さんは年末年始いかがお過ごしでしたでしょうか?

忘年会や新年会、家族での集まりなど…美味しいものを食べる機会が増えた方も多いのではないでしょうか!

私も絶賛お正月太りいたしました(笑)

明日は無病息災を祈り、お正月で食べ過ぎた胃を休めるために七草がゆを食べる日とされていますが、

七草の意味や食べ過ぎた体を元に戻すためのお話を今回はさせていただきます(^^)/

また、寒い日が続きますので以前「お風呂で疲労回復」という記事も掲載しているので合わせて読んでいただくと冷え対策もバッチリです!

「お風呂で疲労回復」記事はこちら

食べ過ぎた体をリセットするには?

栄養バランスの整った食事に

年末年始は様々なイベントがあり、気付かないうちにいつもより多くの量を食べていた...なんてこともあるかと思います。

そんな時は極端に食べる量を減らすのではなく、満遍なく栄養が摂れるよう一汁三菜を心がけたメニューにしていきましょう♪

とは言っても、いきなりバランスの摂れたご飯を作るのは面倒ですよね。

そういう日はお味噌汁やスープを具沢山にしてなるべく野菜が摂れるようにすると良いでしょう。

味噌汁などは野菜の栄養成分が溶け出しだスープごと飲み干すので、栄養を余すことなく取り入れられるのが嬉しいポイントです!

欠食しない

食べ過ぎた分を欠食で元に戻そうとするのは、危険です。

健康的にリセットするためにも1日3食は守るようにしましょう。

ただ、夜ご飯では炭水化物や脂質の量を調整して朝食をしっかり食べるというルーティンができると効果的にリセットできるでしょう。

七草がゆを食べて、疲れた胃を休めよう!

七草がゆは1/7に無病息災を願って食べるおかゆのことです。

種類はセリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロの7つです。

七草は早春にいち早く芽吹くことから、邪気を払うといわれ江戸時代にこの習慣が広まったと言われています。

それぞれの効能をご紹介していきます(^^)

●セリ

葉酸やカリウム・鉄などの栄養成分が豊富に含まれており、貧血予防につながります。

●ナズナ

熱を下げ、尿の出をよくする利尿作用があります。

目の充血に使う薬の材料の1つとしても使われてきました。

●ゴギョウ

ナズナと同じく利尿作用があり、お茶にして飲まれることもあるそうです。

●ハコベラ

たんぱく質が比較的多く含まれ、ミネラル類の栄養にも富んでいる為

民間では古くから薬草としても利用されていたそうです。

●ホトケノザ

利尿作用や解熱作用があります。

ナトリウムが少ない為、ナトリウム量を制限した食事をしている人にも好まれます。

●スズナ

スズナは今でいう「かぶ」のことです。

βカロテンやカルシムが多く、免疫力を高めてくれる働きがあります。

また消化酵素も含まれる為、整腸作用や便秘予防にも良いとされています。

●スズシロ

スズシロは今でいう「だいこん」のことです。

ビタミンやミネラル類を多く含み、風邪予防に良いとされているので

これからの寒い時期にもぴったりです。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました!

これからも楽しい健康情報を発信していけたらと思っているので、お付き合い頂ければ幸いです♪

今年も素敵な1年になりますよう願っております☆彡

ではまた次の記事でお会いしましょう〜

SDGsインターン1日目開催しました!

毎回大好評をいただいているSDGsインターンを開催しました!

今回は3名の学生さんが参加してくださいました♪

事前セミナーで分析を学ぶ

まずは事前にオンラインでセミナーを開催しました。

社長がAIを使用した分析についてお伝えしました!

学生さんたちも実際にAIを使った分析のワークをおこない、学びがより深まったと思います✨

ATCグリーンエコプラザで企業のSDGsの取り組みについて知る

大阪の「トレードセンター前駅」からすぐのところにある「おおさかATCグリーンエコプラザ」にお邪魔しました!

ここでは、100社以上の企業のSDGsに関する取り組みについて知ることができます。

スタッフさんに案内していただきSDGsの具体的な取り組みを学びました!

SDGsに関する商品やサービスを考える!

午後からは、個人ワークにうつりSDGsに関する商品やサービスを考えていきました。

学生さん同士でアドバイスや意見交換もできていましたよ♪

次回は提案内容をより深く考えていく時間になります!

最終日の発表を聞くのが楽しみです(*^^*)

整理整頓はココロにも効く!

こんにちは!健康推進チームの米田です。

今回は、職場や自宅の整理整頓がメンタルヘルスに与える影響についてお話しします。

・・・

当社は、2年連続で「健康経営優良法人」の認定を受けています。

2024年も残りわずかとなり、大掃除のシーズンを迎えました。

この機会に社内では「お掃除チャレンジ月間」を実施し、スタッフ一人ひとりが空いた時間に掃除や整理整頓に取り組んでいます。

短時間でも気軽に始められる取り組みが社内全体に浸透し、少しずつ日常の習慣として根付きつつあります。この流れをさらに発展させ、2025年には「整理整頓の習慣化」をこれまで以上に積極的に推進していきたいと考えています。

整理整頓の効果

調べてみると、整理整頓には以下のような心理的効果があるようです:

- ストレス軽減

散らかった環境は無意識のうちにストレスを生み出します。

整理整頓された空間では、心が落ち着き、リラックスした状態を保てます。

また、必要な物がすぐに見つかることで、イライラも減少します。

- 集中力アップ

視界に余計な物がないことで、今やるべきタスクに集中できます。

デスク周りがすっきりしていると、仕事への集中力が自然と高まります。

研究によると、整理された環境では作業効率が約20%向上するとされています。

- 決断力の向上

物を整理する過程で「必要/不要」の判断を繰り返すことで、

決断力が自然と養われます。

この習慣は仕事での意思決定にも良い影響を与えます。

- 自己肯定感の向上

整理整頓を達成することで、小さな成功体験が積み重なります。

「できた!」という達成感が自己肯定感を高めます。

また、美しく整った空間は気分も前向きにしてくれます。

- 創造性の発揮

整理された環境は、新しいアイデアを生み出す余白を作ります。

物理的な空間の余裕は、心の余裕にもつながり、

創造的な発想が生まれやすくなります。

具体的な取り組み方

1. 15分ルール

毎日15分、整理整頓の時間を設けましょう。

短時間でも継続することで大きな変化が生まれます。

15分ルールの実践方法

- 朝一番の15分を整理整頓にあてる

- タイマーをセットして集中的に行う

- 「捨てる」「残す」「保留」の3つに分類する

- 保留は週末にまとめて判断する

2. ゾーニング

デスク周りを「作業ゾーン」「収納ゾーン」など

目的別に分けて整理すると効率的です。

効果的なゾーニング

- 作業ゾーン:PCやノート、筆記用具など

- 収納ゾーン:ファイル、書類、備品など

- リフレッシュゾーン:観葉植物や写真など

- 共有ゾーン:プリンターや共有物品など

3. 定位置管理

物の定位置を決めることで、

探す時間のストレスがなくなります。

定位置管理のコツ

- よく使う物は手の届く範囲に配置

- 収納場所にラベルを貼る

- 使ったらすぐに元の場所に戻す

- 3ヶ月使わない物は処分を検討

まとめ

整理整頓は単なる美観だけでなく、

メンタルヘルスにも大きく影響するようです。

わたしは15分ルール(10分になるかもしれませんが 笑)を行っていきたいと思います!

皆様も、これならできそう!と思える何か一つから、小さな一歩を始めてみませんか?

業務体験インターン2日目

インターン2日目は弊社にご来社いただき、通販会社の業務を体験していただきました♪

弊社では、新商品がでたタイミングで新商品の撮影をおこなっており、

またイベントごとに弊社商品を使用したアレンジレシピの撮影を行っています。

そこで今回は、学生さんにクリスマスに関するアレンジレシピの調理や撮影を体験していただきました♪

クリスマスレシピを作る!

販売商品を使用して社員考案のアレンジレシピを作りました!(^^)!

【使用した商品はこちら】

神戸開花亭 芳醇煮込みハンバーグ デミグラスソース 190g(電子レンジ対応パック)

缶詰 厚切りベーコンのブラックペッパー味 105g 缶つま

・越後しらたま本舗 きなこもち 2食入り